|

Записи

Слуцкого показывают, что постоянные жалобы на коллективный военный

послужной список евреев в сочетании со встречами с евреями, пережившими

нацистский Холокост, как в СССР, так и за его пределами, и особенно с

их описаниями поведения советских неевреев по отношению к ним,

разрушили для него рамки пролетарского интернационализма, которыми было

отмечено его мировоззрение в ранние годы. Однако они не разрушили эти

рамки полностью. Слуцкий использовал поэзию, чтобы противостоять

враждебным стереотипам и одновременно подтвердить свою принадлежность к

еврейской группе, которую он считал неотъемлемой частью советской

жизни. Другие солдаты, напротив, отвечали на оскорбительные

комментарии, сознательно скрывая свое еврейство. Девятнадцатилетний

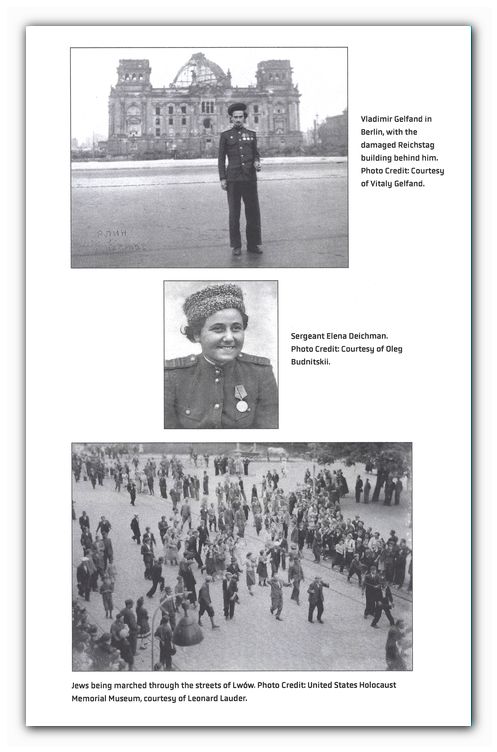

сержант Владимир Гельфанд участвовал в боевых действиях под Харьковом и

Сталинградом и провел несколько месяцев в военном госпитале,

восстанавливаясь после ранений в конце 1942 - начале 1943 года. Там,

вспоминал он в своем дневнике, "люди (не все, конечно) во всем обвиняют

евреев". "Больше всего нападают на меня, - жаловался он; - они вымещают

на мне всю свою злобу и с насмешкой кричат мне "кике" (жид), проклинают

меня и не дают мне ни слова сказать, в то время как испражняются на мою

кровать и пачкают ее".

Он пережил подобные оскорбления, а также несколько избиений еще до

призыва в армию и, очевидно, выработал стратегию борьбы с ними.

Отметив, что его "внешность и речь не выдают во мне еврея", он

предпочел не выдавать себя добровольно. Его опыт после призыва в армию

подтвердил мудрость такого подхода: всякий раз, когда он делился

чувствами стыда и унижения с сослуживцами, он сталкивался с еще

большими неприятностями, а иногда и с подлинными страданиями. Однажды,

примерно через два месяца после поступления в армию, он даже

представился ребенком матери-грузинки и отца, утверждая, что он

русский. Еврейство, похоже, становилось все более сильным источником

боли. "Почему я еврей?" - писал он после выхода из госпиталя перед

курсами подготовки офицеров. "Принадлежность к еврейской нации - мой

постоянный бич, моя нескончаемая мука, от которой нет спасения....

Почему я, как и многие другие, вынужден иногда скрывать свое

происхождение?"

Рядовой

Яков Форзун, пулеметчик на год моложе Гельфанда, неоднократно получал

тяжелые ранения и провел в госпиталях более года с момента призыва в

августе 1942 года до выписки по состоянию здоровья в начале 1945 года.

Во время последнего шестимесячного пребывания в госпитале в Фурманове,

к северо-востоку от Москвы, он был принят за украинца и слышал обычные

разговоры о том, что евреи не воюют. Его ответ, рассказанный

интервьюеру из Комиссии Академии наук СССР по истории Великой

Отечественной войны (так называемой Комиссии Минца) примерно во время

его выписки, напоминал ответ Гельфанда:

Пока

я лежал в госпитале, мне говорили, что евреев на фронте не видно, что

евреи прячутся. Я не стал им возражать, потому что... если ты им

что-нибудь расскажешь, они убьют тебя в первом же бою. Поэтому я решил

ничего им не говорить. В этом отношении в госпитале было очень плохо. Я

провел много времени в госпиталях, и разговоры там были одни и те же:

евреи не хотят воевать. Пациенты вели себя плохо. Они не знали моей

национальности и стали говорить, что евреи не хотят воевать, а только

прячутся в тылу. Они говорили, а я молчал; я ничего не отвечал.

Форзун

не был робким человеком: в бою он отличался храбростью. И

действительно, его подвиги на поле боя были видны всем, и в конце

концов заговорили о нем так, как это доступно лишь немногим. К моменту

начала его последнего пребывания в госпитале он был представлен к

званию Героя Советского Союза. Соответственно, - объяснял он, - я все

ждал, когда придет известие о моем награждении; тогда они поймут, хотят

ли евреи воевать или нет. После того как был зачитан приказ о моем

награждении, все замолчали. Никто больше ничего не говорил". Однако без

престижной награды его, по-видимому, запугивали "многие преступники,

выпущенные из тюрем", которые "попали на фронт, а затем в госпиталь".

Форзун

и Гельфанд одинаково реагировали на схожие ситуации, но их биографии

были совсем не похожи. Гельфанд, выросший в Днепропетровске, был во

всех отношениях типичным "новым" советским евреем. Форзун, напротив,

был выходцем из штетла (Коростышев, недалеко от Житомира). Он описывал

свое воспитание как крайне бедное, усугубленное великим украинским

голодом 1932-1933 годов, который, по его словам, привел к тому, что он

и его сестра опухли от голода. До четвертого класса он учился только в

школах на идиш, сначала в родном городе, а затем в Сталино, куда его

отец переехал в поисках работы. Хотя со временем он научился читать

по-русски, по его словам, у него было мало книг для чтения. Короче

говоря, возможности для восходящей мобильности, которыми пользовались

многие молодые советские евреи его поколения, похоже, прошли мимо него.

Однако при всех различиях между его ранней жизнью и жизнью Гельфанда,

их столкновения с предрассудками не привели к более решительной

самоидентификации в качестве еврея. Гельфанд, более образованный и

имевший в будущем литературные амбиции, выразил свое неприятие такой

идентификации в недвусмысленной интернационалистской идиоме: "Зачем

вообще существуют нации?" Фозун был менее артикулирован; он принимал

свою участь как есть, без жалоб. Для него Красная армия стала выходом

из жизни, которую он охарактеризовал просто как "плохую". После войны

он пошел работать мастером на завод в Житомире, а в 1961 году вступил в

Коммунистическую партию.

Другие

еврейские солдаты, однако, смотрели на такую реакцию с опаской. Сержант

Борис Комский, пехотинец из Киева, ровесник Гельфанда и Форзуна, вел

дневник, участвуя в самых кровопролитных сражениях войны, включая

адскую Курскую битву в июле и августе 1943 года, в которой погибли

практически все его товарищи. В начале января 1945 года в небольшой

польской деревне Нове-Малиново, расположенной к западу от линии

Договора о границе и дружбе от сентября 1939 года, он встретил бывшего

партизана средних лет, который, признав в Комском еврея, признался, что

"ужасный антисемитизм" среди его товарищей по оружию заставил его

скрывать свою национальность. Комский не одобрял этого; старания

солдата, по его словам, были бесполезны:

Его

зовут Илья Черепаха, он родом из Белоруссии. Там его и настигли немцы.

Вся его семья, 35 человек, погибла. Его самого дважды ранили, но он

остался жив и ночью после расстрела выполз из-под трупов. Его жена была

украинкой. Потом она вышла замуж за власовца. Вдвоем они ходили по

граблям, а потом уехали в Германию. Сам он вступил в партизанский

взвод: "Мы пили их кровь. Я отомстил за свою семью в полном составе"

[Он рассказал, что] среди партизан также было много антисемитизма.

Еврея, имевшего офицерский чин, не назначали на [командную] должность.

Только когда фронт стал ближе, ситуация начала меняться. Он рассказал

много фактов о своей жизни в партизанах и сейчас, в армии, и я пожалел,

что напрасно сказал ему [что он скрывает свою личность].

Какое моральное право я имею читать нотации и осуждать действия

человека, который видел и пережил в тысячу раз больше, чем я? Я не могу

оправдать людей, которые отрицают свою национальность. Но все же:

"Человеку дается жизнь только один раз....", а он потерял ее дважды.

Комский

и раньше слышал уничижительные высказывания о евреях, в том числе

недавно от своего непосредственного начальника. Тем не менее, этот член

коммунистической партии, который, будучи школьником, писал для газеты

детской партийной организации "Пионер", не находил "абсолютно никаких

причин" скрывать, что он еврей. После войны он остался в армии в

качестве журналиста, широко публикуясь на военные и патриотические

темы. Выйдя в отставку в звании полковника, он стал редактором

русскоязычной еврейской газеты в постсоветском украинском Львове. До

самой своей смерти в 2011 году он сокрушался о распаде СССР. Другие

солдаты прошли войну с чувствами и наблюдениями, которые еще больше

затрудняли их размещение в еврейско-интернационалистическом спектре.

Например, в своей дневниковой записи за 19 ноября 1943 года

двадцатиоднолетний сержант Наум Розенберг, сапер из Павлограда под

Днепропетровском, воевавший на Юго-Западном, Донском и Сталинградском

фронтах, выразил озабоченность тем, "насколько эта ненависть и

презрительное отношение к евреям проели себе дорогу" в советское

общество. В течение следующих шести месяцев, продвигаясь на запад

вместе с наступающими советскими войсками, он не раз сталкивался с

презрением. "В народе широко распространено мнение, что все евреи

боятся смерти, боятся воевать, одним словом, трусы", - писал он в

начале марта 1944 года. Шесть недель спустя, участвуя в изгнании

немецких войск из Кшеменца, где, по его мнению, не осталось ни одного

еврея из пятнадцати тысяч, живших там до войны, он высказался еще более

категорично: "Ненависть и презрение к евреям течет в крови русского

народа". Он не сообщал о попытках скрыть свою личность, но и не был

горделиво вызывающим. Вместо этого он искал объяснение, которое помогло

бы ему отбросить предрассудки, с которыми он сталкивался, перенести

оскорбления, которые он остро чувствовал, и в то же время то,

что

позволило бы ему продолжать не только сражаться, но и верить в

советский эксперимент:

Сам

факт существования таких [предвзятых] мнений причиняет боль. Но еще

больнее признаться самому себе, что в какой-то степени они верны.

Лишенные отечества (отчизны)..., оторванные от материнской земли, не

имея возможности отдать свою жизнь за свою землю, за свою страну

(Родину), на протяжении более двух тысяч лет, подавляющее большинство

евреев перестали быть мужественными людьми. Пришлось две тысячи лет

бороться за свое существование внутри других народов, замкнуться в

себе, [вынести] презрение и страх других народов, неприязнь и ненависть

к ним - вот те элементы (далеко не все), которые сформировали характер

еврейской нации (natsiia). История показывает, что те евреи, которые

нашли для себя родину или сделали преобразование государства целью

своей жизни, - эти евреи оказались достойны своих предков во времена

разрушения Иерусалима и рассеяния по всему миру. Это невозможно

отрицать.

Такие достойные евреи не могли развеять предрассудки, утверждал он:

несмотря на то, что более сотни из них были награждены званием Героя

Советского Союза, партизаны все равно отказывались принимать евреев в

свои ряды. "Очевидно, - делал он вывод, - они [партизаны] боялись

способностей [евреев]". Тем не менее, его понимание еврейской истории

привело его к четкому оперативному выводу:

Жить просто и

честно и

выполнять свой долг перед Сталиным - он моя Родина. Я человек мира, но,

может быть, я не принадлежу этому миру. Меня приняли в партию как

равного, я тоже, по-моему, принадлежу ей и никому другому. Трудно не

иметь родины и народа (места на земле и собственного племени), но для

меня Россия - хорошее место, где можно найти приют, а еврейская нация -

не совсем родная. Я вырос в полуеврейской семье, на русской земле;

партия - Центральный комитет - моя родина и мой народ.

После войны Розенберг стал кадровым офицером Красной армии и вышел в

отставку в 1974 году, в возрасте пятидесяти двух лет, в звании

полковника.

|

|